Hörverlust kann bislang nur mit Prothesen wie Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten behandelt werden. Eine neuartige Gentherapie könnte in bestimmten Fällen zukünftig eine Alternative bieten. Aufbauend auf Pionierarbeiten von Forscher*innen der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) wurden erstmals Kinder mit dieser Gentherapie behandelt, die an einer Synapsen-bedingten Schwerhörigkeit leiden. Bei dieser Erkrankung können die Haarsinneszellen im Innenohr die Schallinformationen nicht mehr an den Hörnerv weiterleiten.

Hörverlust kann bislang nur mit Prothesen wie Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten behandelt werden. Eine neuartige Gentherapie könnte in bestimmten Fällen zukünftig eine Alternative bieten. Aufbauend auf Pionierarbeiten von Forscher*innen der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) wurden erstmals Kinder mit dieser Gentherapie behandelt, die an einer Synapsen-bedingten Schwerhörigkeit leiden. Bei dieser Erkrankung können die Haarsinneszellen im Innenohr die Schallinformationen nicht mehr an den Hörnerv weiterleiten.

Bild: Prof. Dr. Tobias Moser, Direktor des Instituts für Auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und Sprecher des Exzellenzclusters Multiscale Bioimaging (MBExC). mbexc/spförtner

Weiterlesen: Neue Gentherapie für taub geborene Kinder in klinischer Prüfung

Es ist äusserst aufwändig zu messen, wie sich Schall in einem Raum verhält. Die Hochschule Luzern und der Hörgerätehersteller Sonova haben deshalb Roboter entwickelt, die das übernehmen können. Dies dient der Verbesserung von Hörgeräten in Räumen mit vielen Nebengeräuschen.

Es ist äusserst aufwändig zu messen, wie sich Schall in einem Raum verhält. Die Hochschule Luzern und der Hörgerätehersteller Sonova haben deshalb Roboter entwickelt, die das übernehmen können. Dies dient der Verbesserung von Hörgeräten in Räumen mit vielen Nebengeräuschen.

Ein Restaurant mit viel Hall und vielen Hintergrundgeräuschen ist manchmal schon mit gesundem Gehör ein Problem. Menschen mit Hörproblemen sind darin oft völlig verloren, weil es ihnen nicht gelingt, die wesentlichen akustischen Informationen herauszufiltern.

Bild: Gesamtsystem mit mobilen Robotern, Elektronik, Audioschnittstelle und Kunstköpfen. Foto: Hochschule Luzern

– subjektive Einschätzungen zu Hörerfolgen und Herausforderungen

– subjektive Einschätzungen zu Hörerfolgen und Herausforderungen

Nach dem Spracherwerb entstandene, hochgradige Hörverluste im Alter haben erhebliche Auswirkungen auf die Kommunikationsfähigkeit und beeinflussen die Lebensqualität, soziale Aktivität, Selbstständigkeit sowie die psychische und physische Gesundheit der betroffenen Personen. Durch den demografischen Wandel und die höhere Lebenserwartung steigt die Anzahl an Personen mit erworbenem Hörverlust kontinuierlich. Schwerhörigkeiten im Alter können bisher nicht kausal behandelt werden, sodass – neben der Lärmschutzprävention – der technischen und therapeutischen Hörrehabilitation eine große Bedeutung zukommt.

Bild: NoName_13 auf Pixabay

Weiterlesen: Cochlea-Implantat Versorgung bei älteren Menschen

Hörgeräteakzeptanz im Verlauf der ersten 12 Monate nach Versorgung

Hörgeräteakzeptanz im Verlauf der ersten 12 Monate nach Versorgung Die frühe Diagnose durch das Neugeborenen-Hörscreening und die folgende Therapie bei Kindern mit Schwerhörigkeiten seit der Einführung des Neugeborenen-Hörscreenings stellt einen großen Meilenstein für die spätere Sprachentwicklung dar. Durch die frühe Anpassung von Hörsystemen ist prognostisch eine bessere Ausgangslage für die zukünftige Hör- und Sprachentwicklung des Kindes gegeben. Bild: Tú Nguyễn auf Pixabay

Weiterlesen: Auffälliges Neugeborenen Hörscreening – und dann?

Sinnes- und Nervenzellen im Ohr kommunizieren, indem sie Botenstoffe austauschen. Wissenschaftler*innen der Universitätsmedizin Göttingen, des Exzellenzclusters Multiscale Bioimaging und des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften haben neue Details zu diesem Prozess, der die Freisetzung der Botenstoffe und damit die Weiterleitung der Schallinformation reguliert, aufgedeckt. Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Sinnes- und Nervenzellen im Ohr kommunizieren, indem sie Botenstoffe austauschen. Wissenschaftler*innen der Universitätsmedizin Göttingen, des Exzellenzclusters Multiscale Bioimaging und des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften haben neue Details zu diesem Prozess, der die Freisetzung der Botenstoffe und damit die Weiterleitung der Schallinformation reguliert, aufgedeckt. Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Bild: Erstautorin Dr. Lina María Jaime Tobón, Postdoktorandin am Institut für Auditorische Neurowissenschaften, mbexc/spförtner

Weiterlesen: Neue Erkenntnisse über die Schallkodierung beim Hören

Das Schweizer Online-Medium moneycab berichtet über interessante Forschungsergebnisse, die möglicherweise den Weg für neue Therapien gegen den Hörverlust ebnen.

Das Schweizer Online-Medium moneycab berichtet über interessante Forschungsergebnisse, die möglicherweise den Weg für neue Therapien gegen den Hörverlust ebnen. Dr. Maurizio Cortada vom Departement Biomedizin der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel hat in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe von Prof. Dr. Michael N. Hall am Biozentrum folgende Frage untersucht: Welche Signalwege beeinflussen die Haarzellen im Innenohr?

Neuer Ansatzpunkt für die Behandlung von Hörverlust

Ein Hörsturz sollte umgehend behandelt werden, doch was ist die bestmögliche Therapie? Forschende der Universitätsmedizin Halle werteten die Ergebnisse weltweit durchgeführter klinischer Studien aus, fanden aber keinen klaren Nachweis für eine überlegene Therapie.

Ein Hörsturz sollte umgehend behandelt werden, doch was ist die bestmögliche Therapie? Forschende der Universitätsmedizin Halle werteten die Ergebnisse weltweit durchgeführter klinischer Studien aus, fanden aber keinen klaren Nachweis für eine überlegene Therapie.Ein Hörsturz kann zu Schwerhörigkeit oder unangenehmen Dauergeräuschen im Ohr führen und damit das Leben von Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Forschende untersuchen, welche Therapie besonders hilfreich und arm an Nebenwirkungen ist.

Ein tiefes Brummen, anhaltendes Klingeln, ein von einem leichten Schwindel begleitetes Sausen im Ohr: Was in der Medizin als Tinnitus bezeichnet wird, kann das erste Anzeichen für einen Hörsturz sein, einen akuten Hörverlust ohne erkennbare Ursache. Jedes Jahr sind allein in Deutschland rund 150.000 Menschen von einem solchen Hörsturz betroffen, der in der Fachsprache „idiopathischer plötzlicher sensorineuraler Hörverlust“ (ISSNHL) genannt wird.

Weiterlesen: Forschende untersuchen Wirksamkeit von Hörsturztherapien

Die drahtlose Kommunikation zwischen Implantat und Tomograf könnte in Zukunft die Überhitzung von Gewebe verhindern

Die drahtlose Kommunikation zwischen Implantat und Tomograf könnte in Zukunft die Überhitzung von Gewebe verhindern

Mit weltweit mehr als 100 Millionen Untersuchungen pro Jahr ist die Magnetresonanztomografie (MRT) das zweitwichtigste medizinische Bildgebungsverfahren nach dem Röntgen. Doch wer ein Implantat trägt, muss oftmals auf diese potenziell lebensrettende Diagnosemöglichkeit verzichten oder eine geringere Bildqualität in Kauf nehmen. Insbesondere aktive Implantate wie Herzschrittmacher und Neurostimulatoren können in Kombination mit einer MR-Untersuchung bei unvorsichtiger Anwendung zu gefährlichen Erwärmungen im Körper führen.

Bild: Andre Schang

Weiterlesen: Trotz Implantat: scharfe MRT-Bilder bei größtmöglicher Sicherheit

Forschungsprojekt für mehr Patientensicherheit bei MRT-Untersuchungen gestartet

Forschungsprojekt für mehr Patientensicherheit bei MRT-Untersuchungen gestartet

Sichere MRT-Untersuchungen auch für Patient*innen mit aktiven oder passiven Implantaten – darauf zielt ein jüngst gestartetes Forschungsprojekt an der OTH Amberg-Weiden ab. Gemeinsam mit dem weltweit führenden und offiziell zertifizierten Prüflabor für MR-Sicherheit und MR-Kompatibilität MR:comp GmbH aus Gelsenkirchen werden dafür verbesserte Prüfmethoden entwickelt, um die Prüfung von Implantaten auf ihre Sicherheit bei MRT-Untersuchungen zu vereinfachen.

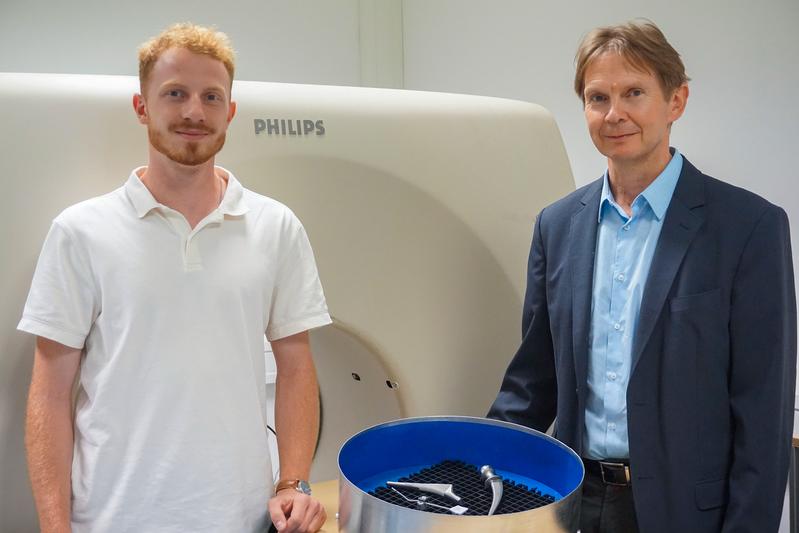

Bild: Prof. Dr. Ralf Ringler und Projektmitarbeiter M. Sc. Joshua Igl erläutern die Auswirkungen von MR-Untersuchungen auf Implantate, Foto: Linda Misch, OTH Amberg-Weiden

Ehrenamtlicher Einsatz in der Freizeit tut gut: Er stärkt zum Beispiel den Zusammenhalt in einem Verein, hilft der Umwelt und unterstützt ältere Menschen. Was bisher kaum wissenschaftlich untersucht war, ist der gesundheitliche Nutzen für die ehrenamtlich Tätigen selbst. Ein Forschungsteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und des Digitalen Demenzregisters Bayern (digiDEM Bayern) hat nun herausgefunden: Die Freiwilligenarbeit kann sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit der Ehrenamtlichen auswirken.

Ehrenamtlicher Einsatz in der Freizeit tut gut: Er stärkt zum Beispiel den Zusammenhalt in einem Verein, hilft der Umwelt und unterstützt ältere Menschen. Was bisher kaum wissenschaftlich untersucht war, ist der gesundheitliche Nutzen für die ehrenamtlich Tätigen selbst. Ein Forschungsteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und des Digitalen Demenzregisters Bayern (digiDEM Bayern) hat nun herausgefunden: Die Freiwilligenarbeit kann sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit der Ehrenamtlichen auswirken.

(Dein Ehrenamt beim CIV NRW e.V. - Anfragen unter

Weiterlesen: Ehrenamt stärkt die eigene geistige Leistungsfähigkeit

Ein Forschungsprojekt zur Gesundheitskommunikation sucht für eine wissenschaftliche Studie Personen, die sich mit dem Gedanken an ein Zahn-, Hüft-, Knie- oder Cochlea-Implantat tragen. Im Rahmen der Untersuchung soll ein besseres Verständnis dafür entwickelt werden, wann bei Patient*innen, die eine Implantatbehandlung erwägen odererhalten werden, welche Fragestellungen und Herausforderungen auftreten und wie ihren Informationsbedürfnissen jeweils am besten begegnet werden kann.

Ein Forschungsprojekt zur Gesundheitskommunikation sucht für eine wissenschaftliche Studie Personen, die sich mit dem Gedanken an ein Zahn-, Hüft-, Knie- oder Cochlea-Implantat tragen. Im Rahmen der Untersuchung soll ein besseres Verständnis dafür entwickelt werden, wann bei Patient*innen, die eine Implantatbehandlung erwägen odererhalten werden, welche Fragestellungen und Herausforderungen auftreten und wie ihren Informationsbedürfnissen jeweils am besten begegnet werden kann.

Die Studie wird von Forschenden des Hanover Center for Health Communication an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsverbundes mit der Medizinischen Hochschule Hannover, der Leibniz Universität Hannover, der TU Braunschweig und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung durchgeführt.

Weiterlesen: Studie: Patient*innenbedürfnisse während der Behandlung besser verstehen

Land Niedersachsen fördert weitere vorklinische Entwicklung des optischen Cochlea-Implantats

Land Niedersachsen fördert weitere vorklinische Entwicklung des optischen Cochlea-Implantats

Das Land Niedersachsen und die VolkswagenStiftung bewilligen Forschenden der Universitätsmedizin Göttingen, der Leibniz Universität Hannover und der Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging und Hearing4all Mittel aus dem Förderprogramm zukunft.niedersachsen. Förderung des Projekts zur Entwicklung des optischen Cochlea-Implantats für die Wiederherstellung des Hörens beim Menschen im Rahmen der Ausschreibung „Durchbrüche“ mit rund 0,7 Mio. Euro.

Bild: Designstudie: Optogenetisches Cochlea Implantat als Kombination aus Medizinprodukt und Gentherapeutikum. Foto: umg/Keppeler/Moser

Von der Methode zur Haltung: Eine Heranführung an die aktive Patientenbeteiligung in der Gesundheitsforschung

Um Gesundheitsforschung bedarfsgerechter zu gestalten, ist es wichtig, Patientinnen und Patienten aktiv am Forschungsprozess zu beteiligen. Eine neue Veröffentlichung des DLR Projektträgers bietet hierfür Anregungen und praktische Tipps. Sie richtet sich insbesondere an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der klinischen Forschung.

- Du nicht! Warum und wann wir andere ausgrenzen

- NeuroSensEar: Bio-inspirierte Technologie für hocheffiziente Hörgeräte

- TU Ilmenau entwickelt bio-inspiriertes Mikrofon zur Spracherkennung

- Visuelle Kommunikation vor CI-Einsatz schadet gehörlosen Kindern nicht

- Augmented-Reality- Anwendungen möglich

- Im Steuerraum für das Hören mit Licht

- ERC Proof of Concept Grant für Tobias Moser

- Neue Generation von Mikroimplantaten

- Der Schlüssel zur Hörentwicklung

- Gestik, Mimik, Bilder: Wie wir visuell kommunizieren