In Film-, Fernseh-, Streaming- oder Live-Produktionen ist die Gewährleistung einer guten Sprachverständlichkeit eine der größten Herausforderungen für professionelle Tonschaffende. Vom Fraunhofer IDMT in Oldenburg entwickelte Algorithmen analysieren die Höranstrengung in Echtzeit und geben Anpassungsempfehlungen. Darüber hinaus ermöglicht der digitale Assistent »YourSound« Nutzenden von Audiogeräten und Infotainmentsystemen, den Klang spielerisch an ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Zusätzlich bringt das Fraunhofer IDMT AES67 auf DSP-Hardware für Audio over IP

In Film-, Fernseh-, Streaming- oder Live-Produktionen ist die Gewährleistung einer guten Sprachverständlichkeit eine der größten Herausforderungen für professionelle Tonschaffende. Vom Fraunhofer IDMT in Oldenburg entwickelte Algorithmen analysieren die Höranstrengung in Echtzeit und geben Anpassungsempfehlungen. Darüber hinaus ermöglicht der digitale Assistent »YourSound« Nutzenden von Audiogeräten und Infotainmentsystemen, den Klang spielerisch an ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Zusätzlich bringt das Fraunhofer IDMT AES67 auf DSP-Hardware für Audio over IP

Unklare Dialoge in einer Fernsehserie, zu laute Hintergrundmusik in Reality-TV-Sendungen oder ein Sportinterview, das von Jubelrufen des Publikums überlagert wird, können das Medienerlebnis für die Zuschauenden beeinträchtigen. Bei der Medienproduktion werden technische Messgeräte eingesetzt, um Pegel und Lautstärke zu überprüfen. Eine objektive Messung der Sprachverständlichkeit muss noch etabliert werden.

Bild: gr8effect, Pixabay

Der interdisziplinäre Forschungsverbund SIIRI bündelt Expertise aus Medizin, Ingenieurwissenschaften und Materialforschung, um Implantate sicherer zu machen.

Der interdisziplinäre Forschungsverbund SIIRI bündelt Expertise aus Medizin, Ingenieurwissenschaften und Materialforschung, um Implantate sicherer zu machen.  Ein Hörsturz sollte umgehend behandelt werden, doch was ist die bestmögliche Therapie? Forschende der Universitätsmedizin Halle werteten die Ergebnisse weltweit durchgeführter klinischer Studien aus, fanden aber keinen klaren Nachweis für eine überlegene Therapie.

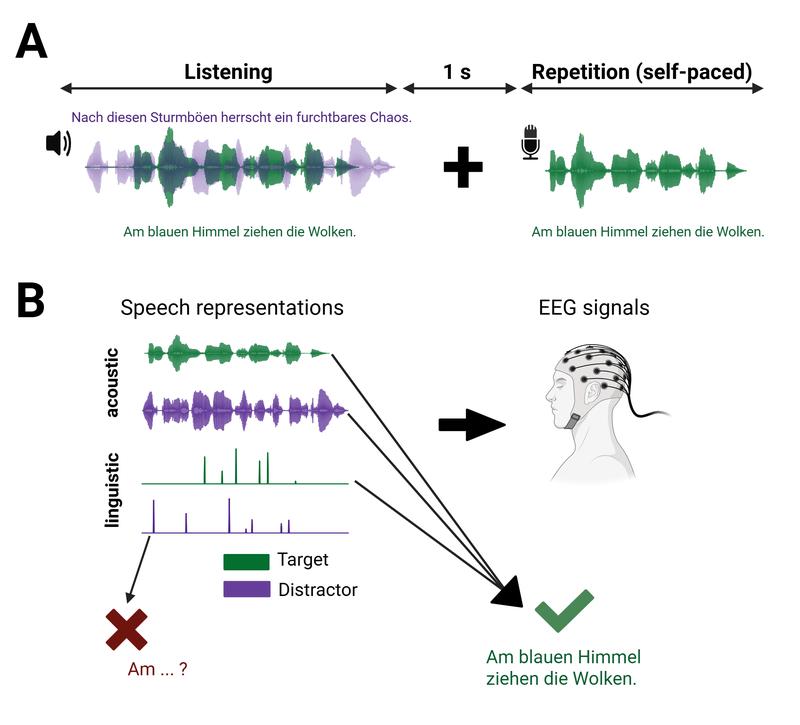

Ein Hörsturz sollte umgehend behandelt werden, doch was ist die bestmögliche Therapie? Forschende der Universitätsmedizin Halle werteten die Ergebnisse weltweit durchgeführter klinischer Studien aus, fanden aber keinen klaren Nachweis für eine überlegene Therapie. Sich auf eine Stimme zu konzentrieren, erfordert sowohl Zuhören als auch Ignorieren

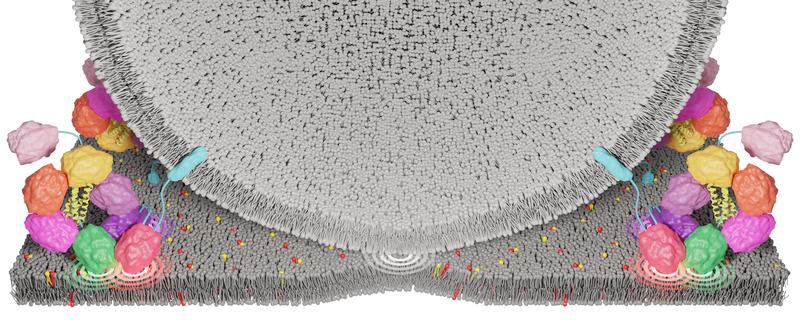

Sich auf eine Stimme zu konzentrieren, erfordert sowohl Zuhören als auch Ignorieren Forschende am Göttingen Campus entschlüsseln Struktur und Funktion eines zentralen Hörproteins

Forschende am Göttingen Campus entschlüsseln Struktur und Funktion eines zentralen Hörproteins Und jetzt wundern sich die CI Träger erst einmal – Taub ist Stille und Stille ist gesund. Allerdings dauert in der folgenden Studie die Stille zumeist nur sechseinhalb Minuten.

Und jetzt wundern sich die CI Träger erst einmal – Taub ist Stille und Stille ist gesund. Allerdings dauert in der folgenden Studie die Stille zumeist nur sechseinhalb Minuten. Verbesserter „Molekularer Lichtschalter“ verspricht Hilfe für blinde, taube und herzkranke Menschen

Verbesserter „Molekularer Lichtschalter“ verspricht Hilfe für blinde, taube und herzkranke Menschen Kalziumkanal im Ohr: Wie ein winziger Fehler das Hören beeinflusst

Kalziumkanal im Ohr: Wie ein winziger Fehler das Hören beeinflusst Saarländische Wissenschaftler lösen über 50 Jahre altes Rätsel der Hörforschung

Saarländische Wissenschaftler lösen über 50 Jahre altes Rätsel der Hörforschung Ganz Ohr sein - Neu an UDE: Karolin Schäfer

Ganz Ohr sein - Neu an UDE: Karolin Schäfer »Listening Effort Meter« hilft bei der Postproduktion, um schlechte Sprachverständlichkeit zu vermeiden

»Listening Effort Meter« hilft bei der Postproduktion, um schlechte Sprachverständlichkeit zu vermeiden Göttinger Forschungsteam gewinnt neue Erkenntnisse über den Hörsinn.

Göttinger Forschungsteam gewinnt neue Erkenntnisse über den Hörsinn. Ein internationales Forschungsteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA und des Sonderforschungsbereichs „Dynamische Hydrogele an Biogrenzflächen“ an der Freien Universität Berlin hat einen neuartigen Klebstoff entwickelt, der die wasserfeste Klebrigkeit der Muschelplaques mit Schleim als keimabweisendem natürlichen Material kombiniert. Dieser neue, aus Schleim gewonnene Klebstoff verhindert die Ansammlung von Bakterien und behält seinen klebrigen Halt selbst auf nassen Oberflächen.

Ein internationales Forschungsteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA und des Sonderforschungsbereichs „Dynamische Hydrogele an Biogrenzflächen“ an der Freien Universität Berlin hat einen neuartigen Klebstoff entwickelt, der die wasserfeste Klebrigkeit der Muschelplaques mit Schleim als keimabweisendem natürlichen Material kombiniert. Dieser neue, aus Schleim gewonnene Klebstoff verhindert die Ansammlung von Bakterien und behält seinen klebrigen Halt selbst auf nassen Oberflächen.